千葉県 鍵交換 鍵屋 鍵を開ける業者 家の玄関ドア修理

千葉県で鍵のトラブル出張業者が千葉県で鍵のお困りごとやご相談を承っております。

現地でのお見積り・ご相談は一切無料です。

緊急のトラブルでも専用の受付窓口で対応しております。

ご予約の際はご都合の良いお時間をお知らせください。

休日・祝日、昼夜問わず受付中です。出張業者を初めてご利用になられる、という場合でも心配ありません。

コールセンターのオペレーターが優しく丁寧にご要望をお聞きいたします。いつ、どの場所で、どのようなご依頼をされたいのか、しっかりと確認いたします。安心して信頼できる業者に任せたい、いますぐ何とかしたい、料金の見積もりを取りたいなどお問い合わせはいつでもお気軽にお電話ください。

料金相場一覧

| 種類 | 作業内容 | 作業料金相場(税込) |

建物

(家/会社/事務所/店舗/

アパート/マンション/他) | 刻みキー 開錠(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ |

| ディンプルキー 開錠 | ¥33,000~ |

| ドアバー/ドアチェーン 開錠 | ¥11,000 |

| 鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ |

| 鍵作製(防犯鍵) | ¥33,000~ |

| 鍵作製(その他 特殊キー) | ¥55,000~ |

| 鍵作製(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ |

| 鍵交換 シリンダー交換(開きドアタイプ) | ¥11,000+部品代 |

| 鍵交換 シリンダー交換(引き戸錠タイプ) | ¥16,500+部品代 |

| 鍵交換 シリンダー交換(サッシ/アルミサッシ) | ¥11,000+部品代 |

| 門扉の鍵交換 シリンダー交換 | 見積もり+部品代 |

| 鍵交換(ディンプルキー/電子錠/防犯鍵) | 作業代+部品代(¥11,000~) |

| シャッター錠交換 | ¥11,000+部品代 |

| 簡易錠交換 | ¥11,000+部品代 |

| クレセント錠交換 | ¥11,000+部品代 |

| ドアバー/ドアチェーン交換 | ¥11,000+部品代 |

| 錠前交換 | ¥25,300+部品代 |

| 自動ドア(オートロック)の鍵交換 | 取り外し作業は別途追加料金(¥22,000~) |

| ストライク掘込 | 別途¥11,000~ |

| スチール製扉へ取付 | 別途¥11,000~ |

| 徘徊防止(両面シリンダーに交換等) | 作業代+部品代(¥5,500~) |

| 徘徊防止(簡易錠の取付) | ¥11,000+部品代(¥3,300~) |

| シリンダー組み換え(刻みキー) | ¥22,000~ |

| シリンダー組み換え(防犯鍵) | ¥22,000~ |

| シリンダー組み換え(特殊キー) | ¥33,000~ |

| シリンダー組み換え(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ |

| ドアノブ/ラッチ 修理・調整(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ |

| ドアノブ 交換(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥11,000+部品代 |

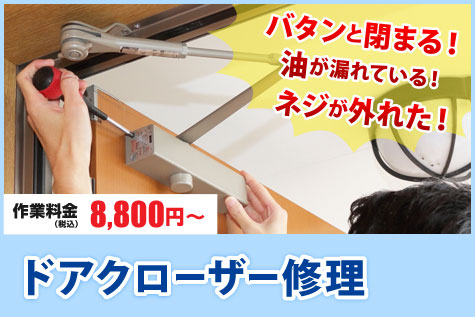

| ドアクローザー 修理・調整 | ¥8,800~ |

| ドアクローザー 油漏れ 取り替え | ¥16,500+部品代 |

| ドアクローザー 交換 | ¥16,500+部品代 |

| 鍵折れ/鍵抜き | ¥8,800~ |

| 空回り/固い/入りづらい 修理・調整 | ¥8,800~ |

| その他 修理・調整 | ¥8,800~ |

| 国産車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥8,800~ |

| インロック/インキー(特殊) | ¥33,000~ |

| トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる |

| トランク解錠(鍵穴から) | 状況による |

| 鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ |

| 鍵作製(特殊) | ¥55,000~ |

| 鍵作製(イモビライザー) | 見積/料金問い合わせ |

| 鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ |

| 外国車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥16,500~ |

| インロック/インキー(特殊キー) | ¥55,000~ |

| トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる |

| トランク解錠(鍵穴から) | 状況による |

| 鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ |

| 鍵作製(両側刻み) | ¥55,000~ |

| 鍵作製(特殊) | ¥88,000~ |

| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |

| 鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ |

バイク

(国産車) | メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥8,800~ |

| 特殊キー解錠 | ¥33,000~ |

| 鍵作製(刻みキー) | ¥11,000~ |

| 鍵作製(マグロック) | ¥33,000~ |

| 鍵作製(特殊) | ¥55,000~ |

| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |

| 鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ |

バイク

(外国車) | メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥33,000~ |

| 特殊キー解錠 | ¥55,000~ |

| 鍵作製(刻みキー) | ¥55,000~ |

| 鍵作製(マグロック) | ¥88,000~ |

| 鍵作製(特殊キー) | ¥88,000~ |

| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |

| 鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ |

| 家庭用金庫 | 鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,800~ |

| ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥16,500~ |

| 鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥25,300~ |

| テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥35,000~ |

| 手提げ金庫 鍵紛失 鍵穴開錠 | ¥8,800~ |

| 手提げ金庫 ダイヤル開錠 | ¥11,000~ |

| 鍵作製 | ¥14,300~ |

| 鍵交換 | ¥11,000+部品代~ |

業務用金庫

(レバーハンドル付) | 鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,800~ |

| ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥30,800~ |

| 鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥39,600~ |

| テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥49,500~ |

| 鍵作製 | ¥14,300~ |

| 鍵交換 | ¥11,000+部品代~ |

| ダイヤル番号変更 | ¥8,800~ |

| その他 | 鍵開け 開錠(机/デスク) | ¥8,800~ |

| 鍵開け 開錠(キャビネット) | ¥8,800~ |

| 鍵開け 開錠(ロッカー) | ¥8,800~ |

| スーツケース 鞄 鍵紛失 鍵穴解錠 | ¥8,800~ |

| スーツケース 鞄 ダイヤル解錠 | ¥11,000 |

| 鍵開け 開錠(重機/フォークリフト) | ¥8,800~ |

| 鍵開け 開錠(自転車/電動自転車) | ¥8,800~ |

| U字ロック/ディスクロック解錠 | ¥8,800~(鍵穴や状態により異なる) |

| 鍵開け 開錠(その他) | ¥8,800~ |

| 新規取付 | ¥11,000+部品代~ |

| 鍵作成(机/デスク) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(キャビネット) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(ロッカー) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(スーツケース) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(重機/フォークリフト) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(自転車/電動自転車) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵作成(その他) | ¥14,300~(部品状況による) |

| 鍵交換(その他) | ¥11,000+部品代~(部品状況による) |

| 錠前交換(その他) | ¥25,300+部品代~(部品状況による) |

| 夜間早朝作業 ( 20:00 ~ 07:59までの受付 ) | 別途¥8,800(※紹介パートナー店により金額は変動) |

| 高速・有料道路上パーキングなどでの作業 | 別途¥3,300(※紹介パートナー店により金額は変動) |

| その他 作業(内容による) | ¥8,800~ |

クレジットカードのお支払も可能です(対応地域に限る)。

詳細はお電話でご確認ください。

千葉県 鍵のお困り 鍵屋 出張ならお任せ

千葉県の鍵のトラブルお任せ下さい! 集合住宅の施設の鍵を開ける場合、責任者の許可がいります。長年お使いいただいた鍵は壊れやすくなっており、ふとしたときに鍵が折れてしまったり使えなくなってしまいます。優しく扱っていれば長持ちさせることができます。お手洗いの鍵が開かないというケースで相談されることがあります。社宅やオートバイの鍵を開けるサービスです! 離れて暮らしている親御様の一人住まいで連絡が取れないので不安になり、安否確認のため鍵を開ける依頼もあります。蔵の合鍵が必要であれば鍵穴からお作りすることができます。防犯対策にはセキュリティに優れた鍵に交換しましょう。オートロックが勝手にかかったお困りにより鍵を開けることができます。防犯性の高い鍵の二か所目の鍵を設置したならセキュリティとして必要かもしれません。玄関のドアノブの鍵の防犯性は気になりますでしょうか。 鍵には数えきれないほどの種類があり鍵師であれば実際に見て特定できます。シリンダーを変える場合、元の鍵穴に穴をあけたりなど必要なく家計にも優しく交換が可能です。引き出しの鍵をいつもの場所に置いていたのに落として見つからない、引き戸の鍵が古くなったので交換もしくは取付けたい、事務所の鍵を登山をしていて紛失して見当たらない、レンタカーの鍵を作業中に鍵を掛けたまま閉めた、自宅の金庫のダイヤル番号を覚えていなくてわからない、マイカーのキーを家に戻ったら中に閉じ込めてしまった、お店の鍵が鍵穴に物が詰まって入らないためどうしたらいいのか分からない、金庫の鍵が抜けない、といった様々な要請迅速に解決します! 健やかな日常の助けになれればと社員共々真剣に考えております。出張料・キャンセル料は無料です。通話料は無料です。お問い合わせください。千葉県で鍵のご用命は千葉県出張の鍵屋が解決します。

千葉県で鍵のトラブルはお任せください

家の鍵をなくした

鍵を変えたい

車のエンジンキーやバイクの鍵作製

金庫の番号を忘れた

鍵を紛失した

あらゆる鍵のお困りを年中無休の出張無料見積もりで受付! 突然の鍵トラブルならや玄関ドアの鍵交換、ドアノブの修理、ドアクローザー取り付けなど鍵やドアに関することはぜひお気軽にご相談ください。